Результаты взаимодействия традиционной (пищевой) и креативной индустрии в процессе товарообмена: возможности и угрозы

The results of the interaction between the traditional (food) and creative industries in the process of commodity exchange: opportunities and threats

Abstract: In this article, we have shown how, as a result of the unequal exchange of products from the traditional and creative industries, the competitive advantage is split into "lower" and "higher" by industry. This process is implemented through two types of embedding of a creative industry product into the value chain of a traditional industry product. The object of research of the traditional industry is a number of industries – "cheese making" and "butter making" – the food industry, and the creative industry – industries providing digital services. The first type of embedding at the stage of acquiring "resource technologies" makes it possible to obtain a technological advantage that depends on the supplier's place of origin. The second type of embedding at the stage of selling finished products allows you to realize a product advantage by creating a digital "market shell" for the real product, which acts as a complementary product. The study showed that integration into the value chain of food production creates threats and risks to their competitiveness. In particular, the labor intensity of production, commercial costs and the total cost of food products are increasing. Moreover, the cost of production is growing at a comparable pace with the price of food products, which constrains capital accumulation and makes food production unattractive for investment. Hence, the threat of imbalance, which must be monitored using the "coordination index".

Keywords: Traditional industry, creative industry, competitive advantages, complementary product, unequal exchange, disproportionality, coordination index.

Введение. В данном исследовании мы попытались выявить ключевые предпосылки для градации конкурентного преимущества на «низшее» и «высшее», которые вытекают из условий межотраслевого обмена продуктов традиционной и креативной индустрии. В качестве традиционной индустрии рассматриваются подотрасли – «сыроделие» и «маслоделие» молочной отрасли пищевой промышленности, продуктом которых исторически человеческая цивилизация удовлетворяла физиологические потребности. Под креативной индустрией понимаются отрасли новой экономики, перечень которых определен в Федеральном законе от 8 августа 2024 года № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» [1] вступающие в контакт с традиционной индустрией в информационном пространстве: «Программное обеспечение», «Реклама и пиар», «Медиа и СМИ». Данный нормативный акт наделяет продукт креативной индустрии двумя особенными свойствами – уникальность и экономическая ценность, которые возводят его в ранг «ведущих товаров», обладающих согласно методологии «мир-системного анализа» признаками высокой прибыльности, относительной монополизации и большего значения для экономики [2].

Высокая инновационная активность, сосредоточенная в отраслях креативной индустрии, приводит к расщеплению единого процесса создания конкурентного преимущества в отраслевом и территориальном разрезе. В некотором смысле можно сказать, что в пищевой (традиционной) индустрии образуются конкурентные преимущества «низкого порядка», а в креативной индустрии – «высокого порядка». Инновационное неравенство в уровне развития данных индустрий национальных экономик исследованное в работах М.И. Гельвановского [3], Г.Б. Клейнера [4], С.В. Шкиотова [5], Е.В. Симоновой [6], является не только методологическим основанием для ранжирования конкурентного преимущества, но и условием для существования неэквивалентного обмена между ними, которое в первом приближении приводит к росту издержек производства на продукты питания.

Цель и задачи исследования. В качестве цели исследования мы рассмотрим две стороны влияния креативной индустрии на развитие традиционной индустрии. Первая сторона связана с ее общеэкономическим назначением, которое состоит в снижении уровня трансакционных издержек в процессе доведения пищевого продукта до конечного потребителя. Данная сторона снижает рыночную неопределенность и открывает возможности для роста масштаба производства и применения стратегии «развития рынка» в пищевой промышленности. Крупные пищевые компании безусловно получают выигрыш от сотрудничества с креативной индустрией. Вторая сторона связана с несением расходов на воспроизводство креативных способностей и ресурсов, которые должны быть оплачены из стоимости продукта пищевой промышленности, что и приводит к ускоренному росту издержек производства и цен на продукты питания.

Методы исследования. В основу методологии исследования легли разработанные в экономической теории положения теории стоимости [7] и теории воспроизводства [8], концепции неравного обмена [9], теории конкурентного позиционирования [10], применение которых позволило выявить семь признаков, объясняющих возникновение условий для неравного обмена продуктов данных индустрий (таблица 1).

Таблица 1

Расщепление конкурентного преимущества в обмене продуктов традиционной и креативной индустрии

| Отличительный признак (объект) | Традиционная индустрия | Креативная индустрия |

| 1. Продукты (товары, услуги) | Вещественные объекты (предметы первой необходимости) | Невещественные объекты (цифровая и маркетинговая среда) |

| 2. Трудовой процесс | Предельно рутинизирован и практически сведен к простому труду (человек-труда) | Содержит творческие (поисковые) черты и является сложным трудом (человек-идеи) |

| 3. Процесс обмена | Слабой стороне сделки придется затратить неопределенно больше простого труда, чтобы получить продукт сложного труда | Сильной стороне сделки необходимо получить признание (авторитетного института), чтобы выступать в качестве актора сложного труда |

| 4. Полезный результат | Каждый новый выпуск пищевого продукта стоит дополнительных усилий и жертв | Распространение цифрового и креативного продукта стоит почти нулевых усилий и жертв |

| 5. Создание новой стоимости (по форме) | Новая стоимость с меньшей величиной оплаты труда и прибыли | Новая стоимость с большей величиной оплаты труда и прибыли |

| 6. Конкурентное преимущество | Низкого порядка: сопоставимый рост затрат по отношению к цене | Высокого порядка: опережающий рост цены по отношению к затратам |

| 7. Накопление капитала | Возрастание риска и торможение процесса накопления капитала | Создание благоприятных условий для ускорения накопления капитала |

В гипотезе исследования мы объясняем процесс «встраивания» на условиях неравного обмена продукта креативной индустрии в цепочку создания стоимости продукта пищевой индустрии. Внешне по форме, цель обмена состоит в том, чтобы с помощью информационных технологий усилить степень индивидуализации пищевого продукта и сделать дизайн, бренд и его репутацию, по мнению М.Г. Делягина [11], новыми «информационными» потребительскими качествами. В этом смысле продукт креативной индустрии становится дополняющим информационным продуктом, который придает пищевому продукту дополняющее конкурентное преимущество.

В зависимости от назначения креативного продукта можно выделить два типа встраивания в цепочку создания стоимости пищевого продукта. Первый тип «встраивания» реализуется на стадии приобретения ресурсов (способностей), применение которых в определенной комбинации превращает эти средства производства в факторы конкурентоспособности (КСП). По сути комбинация определенной группы ресурсов представляет собой технологию – логистическую, организационную, производственную, информационную, дающую возможность создания особенного результата в продукте пищевой индустрии, объектные свойства («затраты-цена» и «количество-качество») которого становятся базовыми конкурентными преимуществами [12].

Встраивание первого типа ставит пищевую индустрию в зависимость от глобальных поставщиков комплекса технологий, занимающих верхние этажи мировой технологической пирамиды [11]. Уникальность и незаменимость технологии поставщика дает ему полный контроль над рынком этих стратегических ресурсов, о чем еще в 90-е годы 20 века писали представители ресурсной концепции Дж. Барни [13] и Р. Грант [14]. Так голландская компания «Lely» в партнерстве с немецкой «Siemens», осуществляющая комплексную роботизацию животноводческих комплексов в России с ноября 2022 года, перевела работу молочно-товарных ферм с более совершенного программного обеспечения (ПО) «Horizon», работающего с «облачными технологиями» на менее совершенное – ПО «T4C» [15]. Как видно, монопольное решение о понижении уровня информатизации в краткосрочном периоде создало угрозу нарушения в системе управления дойным стадом тех хозяйств, которые успели перейти на ПО «Horizon», а в долгосрочном периоде наложило ограничение на повышение общего уровня управляемости фермой.

Второй тип «встраивания» креативного продукта реализуется на стадии продажи готового пищевого продукта. На этой стадии маркетинговые функции – продвижение (интернет-реклама) и распределение (интернет-продажа) реального продукта переносятся в цифровой формат, благодаря которому формируется его восприятие потребителем. Невещественное бытие говорит о том, что товар данной сферы деятельности представляет собой цифровую «маркет-оболочку» (md – товар), необходимую для продвижения реального товара. Причем, md – товар, по отношению к реальному товару выступает в качестве дополняющего товара, который придает объектным свойствам реального товара уникальные информационные характеристики, формирующие представление потребителя о нем как о незаменимом продукте. Функциональное назначение md – товара состоит в том, чтобы посредством специфического инструментария – «знаков, символов, образов и текста», примененных в цифровой рекламе, гарантировать заранее неопределенную динамику роста продаж пищевого товара конкретному заказчику.

В какой мере разработанная цифровая «маркет-оболочка» md – товара несет действительную информацию о полезных свойствах реального товара или изменяет только восприятие целевой группы потребителей о нем выходит за рамки нашего исследования. Заметим только, что по мнению сторонников марксисткой парадигмы А.В. Бузгалина, А.И. Колганова, О.В. Барашковой [16], полезность md – товара во многом наделена симулятивными свойствами, направленными на изменение поведения потребителя, которые формируют «s – потребность» не связанную с реальным благом. Сходные идеи развивали зарубежные ученые Ж. Бодрияр [17] и Ш. Зубофф [18], акцентирующие внимание на том, что маркетинговая оболочка позволяет компании заказчику данного продукта присвоить поведение потребителя и получить рыночную власть.

Ясно то, что без дополняющего md – товара, выступающего в современную цифровую эпоху средством гарантии роста динамики продаж, подобно тому как средство труда в индустриальную эпоху являлось гарантией роста объема производства, невозможна реализация базовых конкурентных преимуществ реального товара. Тем более, если данный md – товар с вероятностью, близкой к единице, обеспечит заказчику требуемую динамику роста продаж реального продукта, то его правомерно назвать дополняющим конкурентным преимуществом. Конечно, нельзя отрицать, что полезность md – товара может содержать вредную, с точки зрения общественной нравственности информацию, тогда это будет «мнимая полезность». В этом случае необходимо цензурирование содержания, в частности, конкретного рекламного ролика, размещенного на интернет сайте или платформе.

Теперь затронем проблему образования меновой стоимости (в денежной форме) и стоимости md – товара. В отношении «субстанции стоимости», md – товара, каковой в марксисткой теории является абстрактный человеческий труд, упомянутые авторы [16] высказывают разные суждения. С одной стороны, выдвигаются аргументы, отрицающие наличие у md – товара собственной стоимости [16, с. 393], поскольку труд, затраченный на его создание, является непроизводительным трудом, а полезный результат не всегда очевиден. С другой стороны, вводится понятие – стоимость воспроизводства креативного работника [16, с. 443], которая включает специфические расходы заказчика на приобретение его креативных способностей и ресурсов, добавляемых к обычным расходам на производство реального товара. Ведь уже у К. Маркса [7] мы встречаем мысль о том, что рыночный обмен генетически связан отношениями «подобия и сродства» в части общего стоимостного характера всех товаров, позволяющий путем редукции (сведения) сложного творческого труда к простому труду, косвенно выразить стоимость md – товара.

Как предмет рыночного обмена md – товар создается специалистами в области (маркетинговых исследований, рекламы, нейромаркетинга, брэндинга, продуктового дизайна), под потребность конкретного заказчика – компании традиционной индустрии, которая оплачивает затраты сложного труда «креатора» согласно точно неопределенному количеству затрат простого труда на производство реального товара. В том случае, когда md – товар вступил в рыночный оборот, автоматически произошла его редукция, и если он и не имеет собственной «субстанции стоимости», то она косвенно выразится в единицах простого труда реального продукта, выпускаемого заказчиком. Для заказчика это дополнительный расход, трата средств на приобретение редкого md – товара, обеспечивающего дополняющее конкурентное преимущество.

Что касается образования «меновой стоимости» md – товара, то его специфической чертой является невозможность осуществления операции купли-продажи с реальным товаром на условии обмена равных эквивалентов. Из теории стоимости К. Маркса нам известна простая форма выражения стоимости товара, вступившего в оборот: х товара А = у товара В, или х товара А стоит у товара В [7]. Покажем данную меновую операцию на примере репрезентативного производителя сыров, выступающего в качестве заказчика рекламного ролика по созданию узнаваемого «образа сыра» для продвижения линейки твердых сыров в интернете. Заметим, что с 2018 года сложилась тенденция превышения расхода на рекламу в интернете по отношению к телевидению, а потребители (особенно поколение Z) стали заметно лояльны к интернет-рекламе и меньше ее блокируют [19].

Условия обмена таковы, что создание простого графического 2D-ролика продолжительностью 3 минуты может стоить 300 тыс. рублей, а средняя по России оптово-отпускная цена твердого сыра на начало 2025 года 480 рублей за кг. Меновое отношение рыночных цен рекламного ролика Pi и твердого сыра Pj позволяет определить эквивалентный одному рекламному ролику объем выпуска твердого сыра в 625 кг (Pj × Q = Pi, 480 × 625 = 300 000). Тогда получим выражение: 1 рекламный ролик стоит выпуска 625 кг твердого сыра. Если создается рекламный ролик «образа сыра», который включает дополнительный компонент сложного труда (визуальные эффекты, спецэффекты, кастинг актеров), то стоимость его приобретения обойдется сыроделу уже в 1500 кг (480 × 1500 = 720 000) твердого сыра. Здесь мы получим выражение: 1 рекламный ролик стоит выпуска 1500 кг твердого сыра.

Теперь можно выразить величину стоимости создания рекламного ролика «образа сыра» в затратах простого труда по выпуску сыров. Если известна трудоемкость изготовления 1 тонны сыров в России, составляющая 45 человеко-часов рабочего времени, то эквивалентом стоимости первого ролика будет 28,1 человеко-часа, а второго 67,5 человеко-часа простого труда. Таким образом, в межотраслевом обмене продуктов традиционной и креативной индустрии предприятия, относящиеся к традиционным отраслям в силу объективных и субъективных факторов, оказываются слабой стороной сделки.

Рассмотрим объективные факторы, которые делают эти предприятия рискополучателями и приводят к росту издержек производства. Во-первых, невозможно верифицировать пропорцию обмена, в результате которой происходит редукция (сведение) сложного к простому труду, в силу творческого, интуитивно-образного содержания рекламной деятельности, слабо поддающейся жесткой алгоритмизации трудового процесса. Иными словами, в каждой конкретной сделке неизвестна общественно приемлемая пропорция обмена «абстрактного труда», например, «копирайтера», создающего рекламный текст для формирования узнаваемого бренда сыров, и «прессовщика сыра», который формует и уплотняет сырное зерно в специальную форму. Процесс редукции происходит всякий раз эмпирическим путем проб и ошибок в каждом конкретном случае, что, собственно говоря, является источником неопределенности.

Во-вторых, добавление в md – продукт хотя бы одного, не всегда определенного по степени сложности элемента (в силу восприятия информации, влияющей на ожидание перспективы роста продажи сыров), значительно повышает расход рабочего времени на изготовление продукта в традиционных отраслях. В нашем примере расходы сыродела на приобретение более сложного рекламного ролика возросли в 2,4 раза как в натуральном выражении, так и в человеко-часах простого труда.

Субъективные факторы вытекают из объективно данного факта наличия стохастичной связи между расходом на приобретение более сложного рекламного продукта и динамикой роста продажи сыров. Именно неясность этой связи приводит к возникновению когнитивных искажений у субъектов управления в процессе принятия решений о размере рекламного бюджета, о чем говорят А. Тверски и Д. Канеман [20]. В том случае, когда эта связь переоценивается вследствие чрезмерного оптимизма, наблюдается неоправданный рост расходов на продажу и снижение в целом конкурентного преимущества в затратах.

Результаты исследования. Безусловно, только компании крупного размера (холдингового типа) могут принимать на себя риск неоправданного роста расходов на продажу, компенсируя его масштабом производства. В России, благодаря росту масштаба производства среднегодовой темп прироста выпуска «сыров и продуктов сырных» за 7 лет 2017-2024 гг. в 6,5%, обеспечил снижение трудоемкости изготовления 1 тонны сыров только на 1,5%. В свою очередь, данная динамика выпуска сыров поддерживается едва отстающим от нее среднегодовым темпом прироста численности всех категорий работников в 5,2% и расхода рабочего времени в 4,9% (таблица 2).

Еще одним следствием неэквивалентного обмена продуктов данных индустрий является рост расходов постоянного характера на поддержание систематического контакта с креативной индустрией. В таблице 2 эти расходы косвенно обнаруживаются в росте численности и фонда оплаты труда работников.

Таблица 2

Показатели затрат труда и трудоемкости изготовления 1 тонны сыров в России

| Годы | Средняя численность работников предприятий, человек | Расход рабочего времени всеми работниками тыс. чел.-часов | Средняя за месяц оплата труда одного работника, рублей | Трудоемкость изготовления 1 тонны сыров, чел.-часов |

| 2017 | 18338 | 33189,0 | 29223 | 50,9 |

| 2018 | 20599 | 36261,7 | 32577 | 53,9 |

| 2019 | 21299 | 38410,7 | 35594 | 53,3 |

| 2020 | 21397 | 37418,1 | 38396 | 48,8 |

| 2021 | 22288 | 39020,7 | 41487 | 46,2 |

| 2022 | 23671 | 41834,9 | 49182 | 45,9 |

| 2023 | 25062 | 44419,7 | 57444 | 44,7 |

| 2024 | 26076 | 46079,4 | 70073 | 45,6 |

| Средний темп прироста, % | ||||

| 2017-2024 | 5,2% | 4,9% | 13,4% | -1.5% |

Источник: рассчитано автором по данным Росстата

По-видимому, рост этих расходов обусловлен появлением новых операций и функций на линейном и функциональном уровне управления компаний. Так цеховой уровень управления не может обойтись без наличия в штате специалиста по автоматизированным системам управления технологическими процессами, работающие в программируемом режиме.

Непрерывный контакт с креативной индустрией меняет восприятие и отношение к ней субъектов управления, которые считают расходы на продукты данной индустрии даже более значимыми, чем на основное сырье и производственное оборудование. Чтобы подтвердить данный тезис рассмотрим, какие изменения произошли в структуре себестоимости производства сливочного масла в России с момента вхождения в 2018 году в фазу ускоренной цифровизации экономики и общества.

Выбор маслоделия обусловлен как его высокой «молокоемкостью», (ведь на 1 кг выпуска сливочного масла расходуется до 22 кг сырого молока), так и низкими инвестициями в расширение действующих производственных мощностей, на финансирование которых приходится не более 4% инвестиций в молочной промышленности [21] (таблица 3).

Таблица 3

Структура себестоимости производства сливочного масла в России

| Статьи затрат | 2019 год | 2023 год | ||

| руб. на 1 кг. | % к итогу | руб. на 1 кг. | % к итогу | |

| Стоимость сырья и основных материалов | 346,76 | 81,4% | 424,57 | 79,34% |

| Стоимость основного сырья | 410,38 | 96,4% | 483,49 | 90,4% |

| Стоимость других видов сырья и основных материалов | 12,08 | 2,8% | 12,02 | 2,2% |

| Возвратные отходы, побочная и сопутствующая продукция (вычитаются) | -75,70 | -17,8% | -70,93 | -13,3% |

| Расходы на производство, в том числе: | 63,68 | 15,0% | 85,25 | 15,93% |

| Топливо и энергия, включая воду и пар на технологические цели | 8,84 | 2,08% | 9,63 | 1,8% |

| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 5,25 | 1,23% | 9,05 | 1,69% |

| Заработная плата с отчислениями на социальные нужды | 14,25 | 3,35% | 18,41 | 3,44% |

| Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 23,44 | 5,5% | 34,37 | 6,42% |

| Коммерческие расходы | 15,35 | 3,6% | 25,26 | 4,72% |

| Полная себестоимость единицы продукции | 425,79 | 100% | 535,09 | 100% |

Источник: рассчитано автором по данным Росстата: форма № 1-РЦ «Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды товаров».

Произошедшие за 4 года изменения в структуре себестоимости 1 кг сливочного масла, выпукло показывают смену целевых приоритетов в маслоделии. Прежде всего, уменьшение доли затрат на сырье и основные материалы с 81,4% в 2019 году до 79,34% (на 2,06%) в 2023 году, говорит о том, что удовлетворение потребности населения в натуральном сливочном масле не является основным приоритетом деятельности. По нашим расчетам, относительного недостатка молока для выпуска полноценного сливочного масла [21, с. 27] и оценке экспертов «Роскачества» доля фальсифицированного растительными жирами сливочного масла составляет 30%.

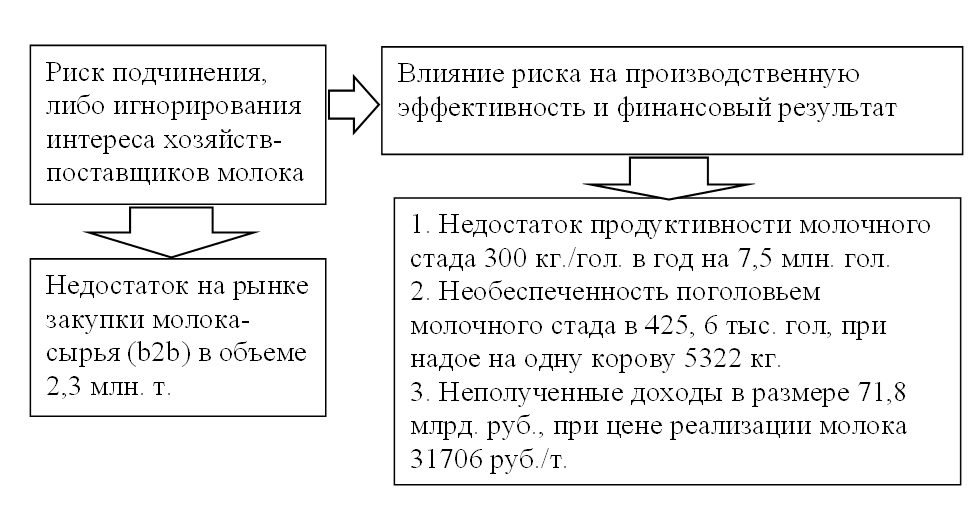

Ухудшение качественной структуры выпуска сливочного масла делает нестабильной генетически обусловленную связь с производителями сырого молока, что является источником отраслевого риска в молочной отрасли. Данный риск принимает различные формы подчинения либо игнорирования экономического интереса хозяйств-поставщиков молока, что проявляется в снижении поголовья дойного стада в хозяйствах всех категорий (рисунок 1).

Рисунок 1. Риск несогласованности интереса с производителями молока в России для выпуска сливочного масла в 2023 году

Тогда в качестве основного приоритета деятельности в маслоделии выдвигается рост продажи сливочного масла, который реализуется в композиционной связи со стремлением к «максимизации прибыли». Так темп прироста выручки от продажи сливочного масла в среднем за 6 лет 2017-2023 гг. в 22,9% опередил питьевую молочную продукцию с 8,4% и всю молочную продукцию с 12% [21]. Однако для реализации данного приоритета есть угрозы, вытекающие как из отсутствия инвестиций в расширение производства, так и возмещение действующего оборудования. Как видно, доля расходов на производство за данный период возросла с 15,0% до 15,93% (всего на 0,93%).

Как внешние, так и внутренние инвестиционные риски в маслоделии не позволяют повысить уровень загрузки производственной мощности, который в последние годы не превышал 38%. Чтобы на действующем оборудовании наращивать продажи требуется неоправданный рост расходов на рекламу и маркетинг, о чем свидетельствует рост коммерческих расходов за данный период с 3,6% до 4,72% (на 1,12%). Именно эта группа расходов лучше всего характеризует возрастание «цены» взаимодействия («чистых издержек обращения» [8]) с креативной индустрией.

Уход от целевого приоритета «натуральности» в выпуске молочной продукции вынуждает нести существенные расходы на рекламу. Ведь рекламное агентство вполне может для сливочного масла с жирностью 50%, создать цифровую «маркет-оболочку», которая в качестве нарратива склонности к диете, привлечет внимание потребителей, желающих похудеть. Тем самым, недостающая качественная характеристика молочного продукта дополнится соответствующей эмоциональной установкой для продвижения в сети интернет.

Тогда действительно молочное предприятие вынуждено в отношении расходов на приобретение основного сырья вести себя как «ресурсный заместитель», а в отношении расходов на приобретение продуктов креативной индустрии как «ресурсный коллекционер» [12]. В итоге комплекс ценообразующих факторов со стороны издержек производства, стремление возместить возросшие расходы на продукты креативной индустрии, со стороны спроса, ограничение по цене спроса потребителей бюджетной категории сливочного масла и регуляторное воздействие государства по сдерживанию роста цены привели за 4 года 2019-2023 гг. к сопоставимому росту отпускной цены без НДС (с 446,47 до 565,1 руб./кг) и полной себестоимости (с 425,79 до 535,09 руб./кг), соответственно, 126,6%, против 125,7%. Вследствие этого наметилось снижение продаж сливочного масла в оптовом звене в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 8,1%.

Как видно, сочетание данных факторов превращает ценовую политику маслодельных предприятий в пассивный инструмент создания конкурентного преимущества, направленный на покрытие возрастающих затрат [21]. В этом случае рациональный выбор «маслоделов» как представителей молочной отрасли состоит в том, чтобы либо попытаться навязать органам, регулирующим ценовую ситуацию на агропродовольственном рынке свою «повестку», суть которой состоит в том, чтобы удалить из списка социально значимых продовольственных товаров первой необходимости («Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 № 530» [22]) определенных сортов сливочного масла с жирностью 82,5% и 80%, объявив их премиальными сортами, либо повышать цены на все виды сливочного масла в надежде, что Федеральная антимонопольная служба России не охотно предпринимает меры ценового реагирования.

Теперь посмотрим в масштабе общественного воспроизводства (на макроуровне), в какой мере согласованы между собой как по стоимости, так и по числу занятых, с одной стороны, отрасли промышленности, входящие в группу «Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий», с другой стороны, сфера услуг «Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка». Для этого мы будем придерживаться выведенного в теории воспроизводства принципа: «Если какая-либо общественная функция в силу своей природы является непроизводительной, в частности «рекламная деятельность», то насколько бы в ней ни возросла глубина разделения труда, это не изменит ее общественного назначения [8]».

В этом смысле оказание услуг в сфере рекламы, представляет собой, хотя и необходимую, но непроизводительную функцию, которая встраивается в цепочку создания стоимости пищевых производств на стадии продажи, то есть смены формы стоимости (Т–Д), способствуя сокращению времени продажи. Поэтому расходы на содержание и обслуживание данной деятельности, относящейся к сфере обращения, представляют собой «чистые издержки обращения», которые вычитаются из стоимости продукта пищевых производств: (vп + pп) – (vр + pр). Иными словами, взаимосвязь этих видов деятельности как по стоимости, так и по числу занятых в них, является отрицательной.

Тогда можно рассчитать «индекс координации» данных видов деятельности, представляющий собой, произведение двух относительных коэффициентов координации по формуле.

Iк = (Yп / Yр) × (Lр / Lп),

Где: Iк, – индекс координации производительных и непроизводительных видов деятельности, доля единицы. Yп – валовая добавленная стоимость (ВДС) группы отраслей «пищевая промышленность», рублей. Yр – ВДС сферы услуг «реклама и исследование рынка», рублей. Lр – среднесписочное число работников по полному кругу организаций в сфере «реклама и исследование рынка», человек. Lп – среднесписочное число работников по полному кругу организаций группы отраслей «пищевая промышленность», человек.

Коэффициенты координации можно представить в виде соотношения структурных долей данных видов деятельности в ВДС и среднесписочной численности работников экономики: Iк = (DYп / DYр) × (Dlр / Dlп).

В среднегодовом выражении за 8 лет 2017-2024 гг. индекс координации составил: Iк = 3,39 × 0,15 = 0,5. Угроза диспропорции в соотношении данных видов деятельности находится в диапазоне от 0,5 до 1. Стоимостное соотношение 3,39 к 1 пока еще допустимо, с учетом высокого потребления основного капитала в сфере материального производства. Недопустимо, когда оно достигнет единицы и все общество станет нести неприемлемо высокие расходы на воспроизводство креативных способностей и ресурсов в непроизводственной сфере. Если в среднем за анализируемый период отношение средней номинальной оплаты труда одного работника в пищевой промышленности и «рекламе» составляло 52%, то в 2019-2021 гг. – 48% (таблица 4).

Таблица 4

Соотношение долей пищевой промышленности и рекламы и исследование рынка в ВДС и числе работников экономики России

| Доля в ВДС пищевых производств DYп, % | Доля в ВДС рекламы и исследование рынка DYр, % | Доля в работниках пищевых производств Dlп, % | Доля в работниках рекламы и исследование рынка Dlр, % | Iк, индекс координа- ции, доля единицы | |

| 2017 | 2,0 | 0,58 | 2,2 | 0,40 | 0,62 |

| 2018 | 2,0 | 0,55 | 2,3 | 0,34 | 0,54 |

| 2019 | 2,0 | 0,61 | 2,3 | 0,36 | 0,53 |

| 2020 | 2,1 | 0,62 | 2,3 | 0,32 | 0,48 |

| 2021 | 1,8 | 0,59 | 2,2 | 0,32 | 0,45 |

| 2022 | 2,0 | 0,52 | 2,2 | 0,30 | 0,52 |

| 2023 | 1,9 | 0,58 | 2,2 | 0,29 | 0,43 |

| 2024 | 1,9 | 0,60 | 2,2 | 0,30 | 0,43 |

| Среднее | 2,0 | 0,58 | 2,2 | 0,33 | 0,50 |

Источник: рассчитано автором по данным Росстата

Соображения престижа, доходности и статуса побудили бы молодежь искать занятие в сфере «рекламы» и вызвали бы в ней углубление разделения труда. В профессии «копирайтера» возникла бы более глубокая специализация в написании текстов, в частности, «имиджевый копирайтинг» для компаний и брендов специализировался на узком отраслевом профиле. В любом случае профессиональный выбор отдельной личности противоречил бы и считался иррациональным с точки зрения интересов общества, которое столкнулось с угрозой непривлекательности занятия в производстве продуктов питания. В среднем за анализируемый период на 100 занятых в производстве пищевой продукции приходится 15 занятых в рекламе, что является нижней границей в диапазоне от 0,15 до 1.

Регуляторное воздействие на диспропорцию в развитии данных видов деятельности крайне ограничено и реализуемо косвенным путем через налогообложение прибыли. В частности, возможно, исключить из состава ненормируемых расходов, установленных пунктом 4 статьи 264 Налогового кодекса РФ [23] и включить в состав нормируемых расходов – рекламу в интернете на которые установлено ограничение на списание в прочие расходы не более 1% суммы выручки от реализации.

Заключение. Проведенное исследование позволило теоретически обосновать наличие отраслевого дуализма в процессе расщепления конкурентного преимущества на «низшее» и «высшее» в зависимости от принадлежности отрасли к традиционной или креативной индустрии. Исходной предпосылкой для градации конкурентного преимущества является возможность неэквивалентного обмена продуктов данных индустрий, которую мы рассмотрели на примере производства пищевой продукции и сферы услуг – реклама. Неравный обмен обусловливает два типа встраивания в цепочки создания стоимости пищевой продукции.

Первый тип встраивания на стадии приобретения комбинации ресурсов в качестве возможности дает технологическое преимущество (суммы технологий, применяемых в организации производства, труда и управления) в основе которого лежат информационные технологии. В молочном скотоводстве данная возможность реализуется благодаря роботизированным и программируемым технологиям управления стадом [24]. Угрозой в этом типе встраивания выступает полная зависимость от внешнего поставщика уникальной технологии, который обладает монопольным правом не только на применение стратегии «ценового лидерства», что само по себе является началом стоимостного перераспределения, но и правом на понижение технологического уровня производства.

Второй тип встраивания реализуется на стадии продажи готовой пищевой продукции, в результате которого создаются объектные свойства продуктового («затратно-ценовые» и «количественно-качественные») преимущества. Объектные свойства пищевого продукта благодаря контакту с креативной индустрией получают соответствующую цифровую «маркет-оболочку» для его продвижения в информационном пространстве, которая представляет собой дополняющий md – товар, дающий дополнительное преимущество.

Взаимодействие с креативной индустрией оправдывается ростом динамики продаж пищевых продуктов, но в качестве угрозы вызывает рост трудоемкости производства, расходов на оплату труда, коммерческих расходов и полной себестоимости, что подтверждено эмпирическим анализом на примере сыроделия и маслоделия. Все это создает риск сопоставимого роста затрат по отношению к цене пищевой продукции, что, собственно говоря, тормозит процесс накопления капитала и делает производство пищевой продукции непривлекательным занятием [25]. Тогда на макроуровне необходим мониторинг развития пищевых производств и рекламы по соотношению их структурных долей в ВДС и среднесписочной численности работников экономики, который осуществим с помощью «индекса координации». Индекс координации позволяет измерить риск диспропорции в развитии данных видов деятельности и предпринять необходимое регуляторное воздействие для его нейтрализации.

Библиографический список

1. Федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» от 08.08.2024 N 330-ФЗ // Доступ из СПС «Консультант-Плюс».2. Валлерстайн Иммануил. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. 248 с.

3. Гельвановский М. И. Повышение конкурентоспособности российской экономики в условиях глобализации: концептуальные и правовые проблемы // Современная конкуренция. 2007. № 1(1). С. 50-57. https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-konkurentosposobnosti-rossiyskoy-ekonomiki-v-usloviyah-globalizatsii-kontseptualnye-i-pravovye-problemy/viewer

4. Клейнер Г. Б. Микроэкономика знаний и конкурентоспособность предприятий // Современная конкуренция. 2007. № 3(3). С. 128-131. https://cyberleninka.ru/article/n/mikroekonomika-znaniy-i-konkurentosposobnost-predpriyatiy/viewer

5. Шкиотов С.В., Маркин М.И., Майорова М.А. Конкурентоспособность российской экономики: верификация теории национальной конкурентоспособности // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2016. Т. 8, №6. С. 1-9. http://naukovedenie.ru/PDF/86EVN616.pdf

6. Симонова Е. В. Повышение конкурентоспособности малого инновационного и крупного бизнеса на основе оптимизации форм их взаимодействия: монография. Орел: ОрелГУЭТ, 2021. 284 с. URL: DOI: 10.36683/978-5-98498-341-9

7. Маркс К. Капитал. Книга I: Процесс производства капитала / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. 1960. 907 с.

8. Маркс К. Капитал. Книга II: Процесс обращения капитала / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. 1961. 648 с.

9. Арриги Джованни. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени / Пер. с англ. А. Смирнова и Н. Эдельмана. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. 472 с.

10. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Паблишер, 2016. 1020 с.

11. Михаил Делягин. Конец эпохи: осторожно, двери открываются! Том 1. М.: Издательство «Наше завтра», 2022. 672 с.

12. Андреев, А. В. Проблемные аспекты развития сыроделия в России в рамках действующей комбинации конкурентных преимуществ / А. В. Андреев // Агропродовольственная экономика. 2024. № 3. С. 20-39. EDN JNPFZW.

13. Барни Дж.Б. Может ли ресурсная концепция принести пользу исследованиям в области стратегического управления? – Да // Российский журнал менеджмента. 2009. Т. 7, № 2. С. 71-92.

14. Грант Р.М. Ресурсная теория конкурентных преимуществ: практические выводы для формулирования стратегии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2003. Серия 8. Менеджмент. № 24. С. 47–75.

15. Йерун Кейзер: Российские клиенты «Lely» продолжат работу на T4C, переход на него с Horizon будет автоматическим. 29.11.2022. [Электронный ресурс]: Режим доступа – https://dairynews.ru/news/yerun-keyzer-rossiyskie-klienty-lely-prodolzhat-ra.html

16. Бузгалин А. В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень: Учебник. Изд. 3-е, стереотип. – М.: ЛЕНАНД, 2020. 560 с.

17. Бодрияр, Жан. Общество потребления / Жан Бодрияр; [перевод с французского Е. А. Самарской], – М.: Издательство АСТ, 2021. 384 с.

18. Зубофф, Шошана. Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти / Шошана Зубофф; пер. с англ. А. Ф. Васильева; под ред. Я. Охонько и А. Смирнова. – Москва.: Издательство Института Гайдара, 2022. 784 с.

19. Подробности: какую рекламу выбирают производители молочной продукции для продвижения. 20.03.2019. [Электронный ресурс]: Режим доступа – https://milknews.ru/longridy/reklama-proizvoditely-moloka.html

20. Тверски А., Канеман Д. Суждения в условиях неопределенности: эвристика и предубеждения // Tversky A., Kahneman D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science. 1974. Vol. 185. P. 1124-1131.

21. Андреев, А. В. Проблема совершенствования структуры выпуска сливочного масла в России с позиции создания конкурентных преимуществ / А. В. Андреев // Агропродовольственная экономика. 2025. № 2. С. 17-30. EDN XQDDKS.

22. Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 530 (ред. от 01.02.2025) «Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены» // Доступ из СПС «Консультант-Плюс».

23. Налоговый кодекс Российской Федерации // Доступ из СПС «Консультант-Плюс».

24. Никифоров, С. А. Резервы и перспективы развития организаций мясомолочной промышленности Витебской области Беларуси / С. А. Никифоров, К. В. Павлов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. 2024. № 2(67). С. 26-32. DOI 10.52928/2070-1632-2024-67-2-26-32. EDN XJVEBI.

25. Лаптева, И. А. Актуальные проблемы обеспечения сырьевой безопасности в региональном молочном секторе / И. А. Лаптева // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2025. № 1(181). С. 43-47. DOI 10.34773/EU.2025.1.7. EDN RVAKCE.