Анализ характера изнашивания рабочих органов

Analysis of the wear pattern of the working organs

Abstract: It is well known that the use of advanced technologies in the restoration of worn parts in 5...Reduces the number of operations 8 times compared to their manufacture, reduces material consumption 10...20 times. This article presents an analysis of the wear of monometallic cutting elements of tillage tools.

Keywords: hardness; wear resistance; self-sharpening of the blade; cutting edge; paw; soil density; machinery.

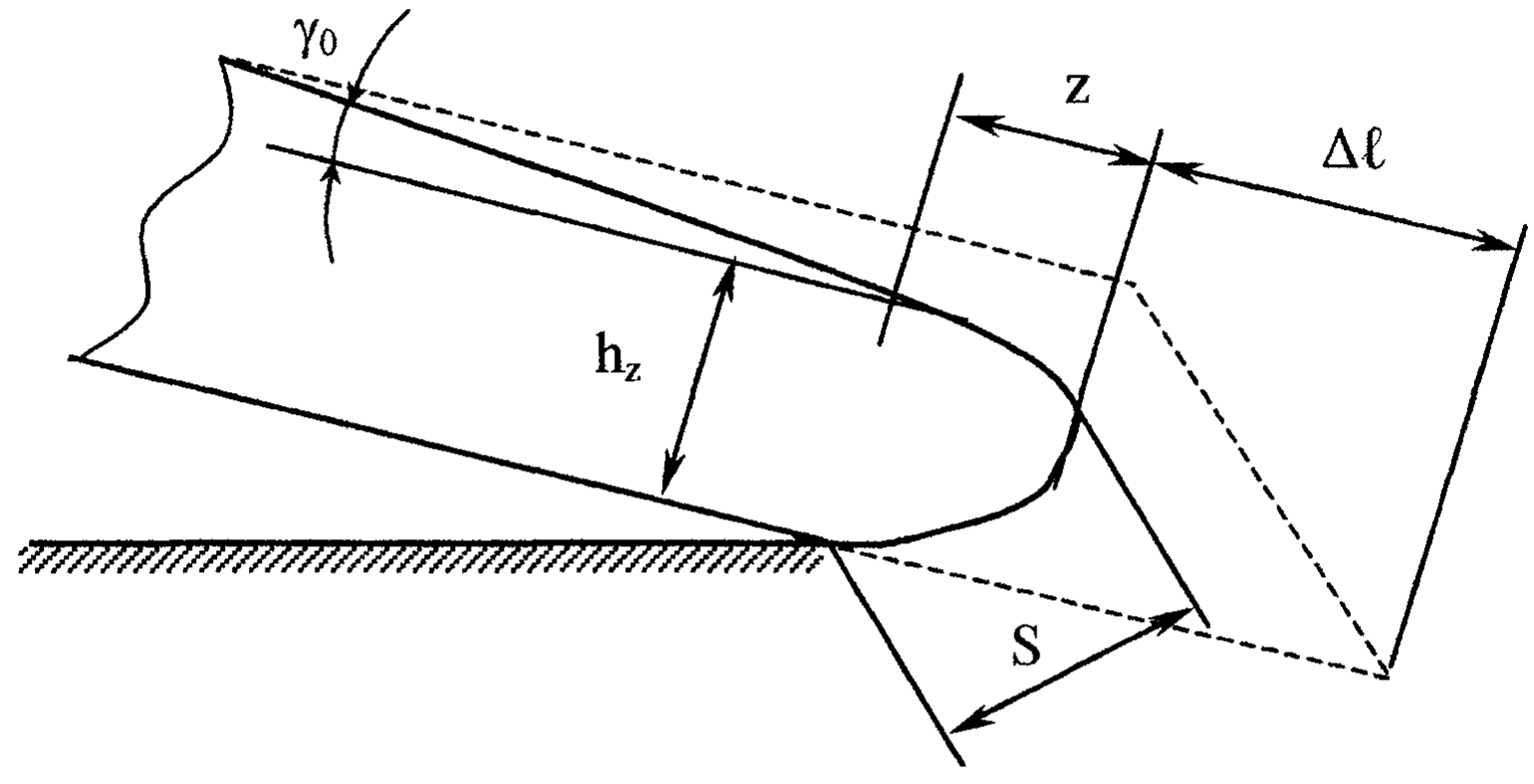

Основными параметрами формоизменения режущих элементов почвообрабатывающих и им подобных (землеройных, строительных, горных и т.д.) машин в процессе изнашивания, критические значения которых являются основанием к выбраковке, являются укорочение лезвия и затупление режущей кромки рис.1.

Рис. 1. Схема износа однородного лезвия

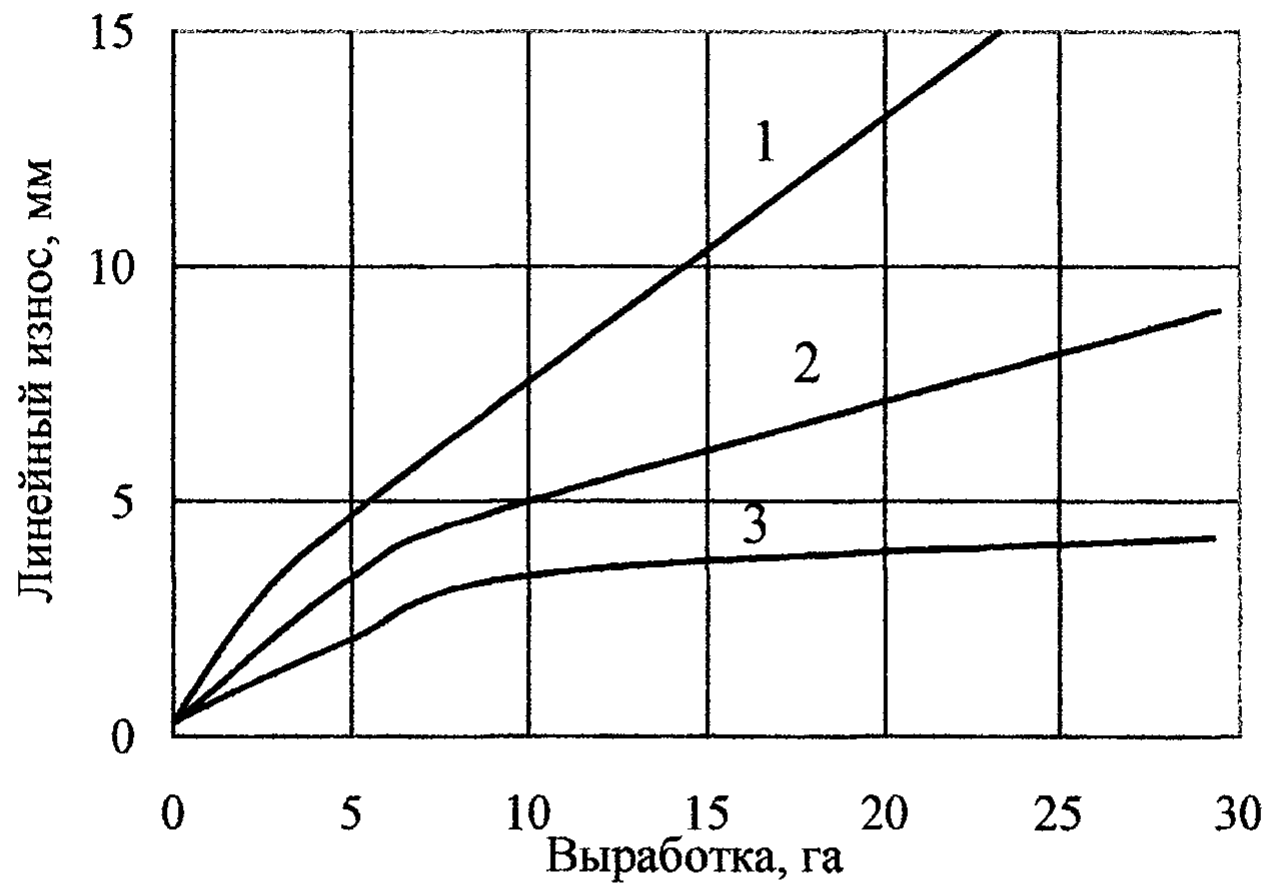

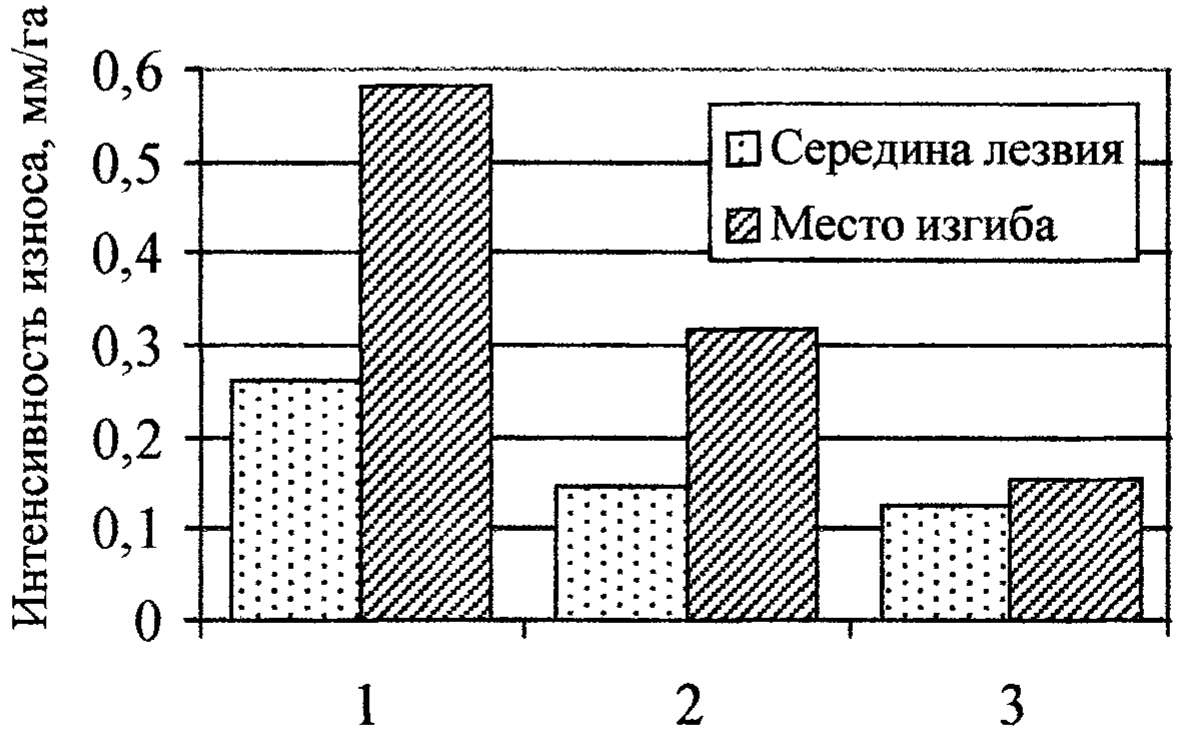

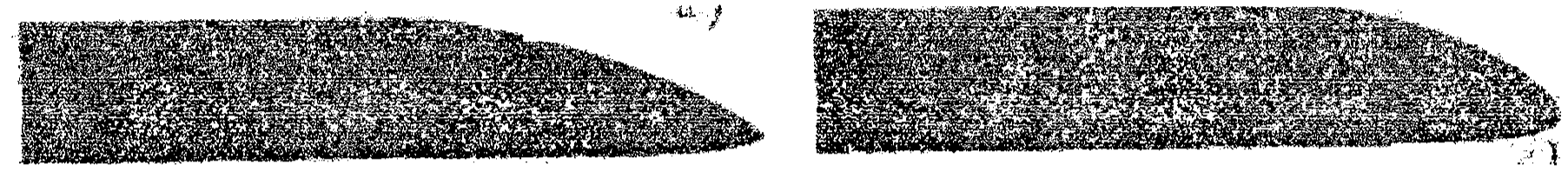

Укорочение лезвия ∆l является легко контролируемым параметром и достаточно объективным критерием оценки износостойкости металла режущего элемента применительно к конкретным условиям эксплуатации. Однако в большинстве случаев выбраковка режущих элементов происходит за счет затупления режущей кромки до недопустимых пределов. Контрольными параметрами степени затупления однородных лезвий являются ширина затылочной фаски S и толщина hz режущей кромки на расстоянии z. Параметром, характеризующим характер износа передней грани лезвия, является угол клина ɣо. На рисунке 2. показано изменение интенсивности износа плоскорежущих лап культиваторов на различных почвах. Из него следует, что после периода приработки, характеризующегося образованием затылочной фаски, интенсивность укорочения уменьшается и стабилизируется. Качественно характер изменения линейных размеров для широкого класса почв подобен, однако количественные характеристики резко отличаются рисунке 3. Режущая кромка плоскорежущих лап также изнашивается неравномерно. Наиболее активный износ наблюдается в месте перегиба лапы, которое выполняет функцию «носка». Здесь лапа испытывает наибольшую нагрузку. На рисунке 4. показана типичная конфигурация изношенного лезвия плоскорежущей лапы в двух сечениях. В месте перегиба лапы (рис. 4.а), выполняющем роль носка, лезвие имеет более заостренную конфигурацию по сравнению со средней и хвостовой частью и в процессе работы практически самозатачивается. В то же время в средней части и на конце пера лапы кромка лезвия приобретает скругленную форму (рис. 4.б). Это объясняется повышенным давлением на боковые поверхности лезвия плоскорежущей лапы,

Рис. 2. Линейный износ плоскорежущих лап

1- тяжелые суглинистые почвы; 2 — выщелоченные глинистые черноземы; 3 — подзолистые глинисто иловатые почвы

Рис. 3. Интенсивность износа плоскорежущих лап

1- тяжелые суглинистые почвы; 2 — выщелоченные глинистые черноземы; 3 — подзолистые глинисто- иловатые почвы

а) б)

Рис. 4. Конфигурация лезвия изношенной плоскорежущей лапы

а) — в месте перегиба, б) — прямая часть

Самозатачивание носка лезвия, по-видимому, объясняется повышенным давлением на боковые поверхности лезвия при направленном встречном движении абразивной массы. В отличие от носка режущая кромка пера лапы, расположенная к оси движения под углом 30°, помимо встречного сопротивления испытывает влияние абразивных частиц, скользящих вдоль лезвия. В результате этого радиус затупления режущей кромки значительно увеличивается. При увеличении угла лапы в плане скольжение вдоль кромки может быть устранено и форма лезвия по всей длине будет одинаковая. Если сравнить профили лезвий лап культиваторов, изношенных в различных почвенных условиях, то нетрудно заметить, что в большинстве случаев режущая кромка имеет скругленную форму. Это можно объяснить тем, что производят культивацию рыхлой и комковатой почвы на небольшую глубину (10-15 мм). В этих условиях ударение комков почвы о режущую кромку и скольжение ее частиц вдоль лезвия способствуют затуплению режущей кромки.

Характер износа лап культиваторов в большой степени зависит от влажности почвы, которая в течении сезона изменяется гораздо больше, чем при пахоте. С уменьшением влажности верхняя грань режущей кромки лапы изнашивается активнее. При высокой влажности (22-28%) общий износ лапы значительно снижается, так как почва становится рыхлой. Интенсивность износа лезвия возрастает по мере увеличения плотности почвы. Так, лапа установленная по оси движения колеса культиватора, имеет интенсивность износа примерно в 1,5 раза большую, чем соседняя. При этом затылочная фаска лезвия в результате увеличения плотности выделяется отчетливее. При работе на легких песчаных и супесчаных почвах режущая кромка лезвия остается более работоспособной, хотя интенсивность линейного износа лезвия может быть довольно высокой.

Затылочная фаска, образующаяся на лезвиях, в зависимости от состава почвы может быть наклонена к горизонту под различными углами. В общем случае угол наклона этой фаски возрастает по мере увеличения содержания в почве физической глины. Таким образом, основные геометрические параметры изношенного лезвия лемеха-передняя и затылочная фаски, а также радиус затупления изменяются с возрастанием связности почвы.

На износ большое влияние оказывает характер распределения плотности почвы по глубине. При резком изменении плотности по глубине режущая кромка изнашивается в основном снизу, и затылочная фаска располагается параллельно дну борозды. Измерения плотности почвы в различных горизонтах, что твердость нарастает по плавной кривой.

Полевые испытания показали, что твердость материала лезвий, как правило, не оказывает влияния на характер износа. Исключение случай незакаленного лезвия связанные со значительной пластической деформацией режущей кромки. В зоне пластической деформации наблюдаются белые слои толщиной до 0,1мм.

Изучение износа рабочих органов показало, что выбор для них марок сталей в ряде случаев производится без достаточного обоснования. Необоснован также режим термообработки лезвий. Наблюдения показывают, что разница в износостойкости сырых и закаленных на мартенсит рабочих органов при обработке почвы составляет 60-70%. Если рабочие органы в соответствии с техническими условиями подвергаются среднетемпературному отпуску, то разница в износостойкости сырых и закаленных лезвий снижается до 20-25%. Поэтому после первой оттяжки лап культиватора они направляются в дальнейшую эксплуатацию в «сыром» виде. Таким образом, применяющейся до настоящего времени промышленный метод упрочнения рабочих органов путем объемной закалки не обеспечивает значительного увеличения их срока службы за счет быстрого затупления.

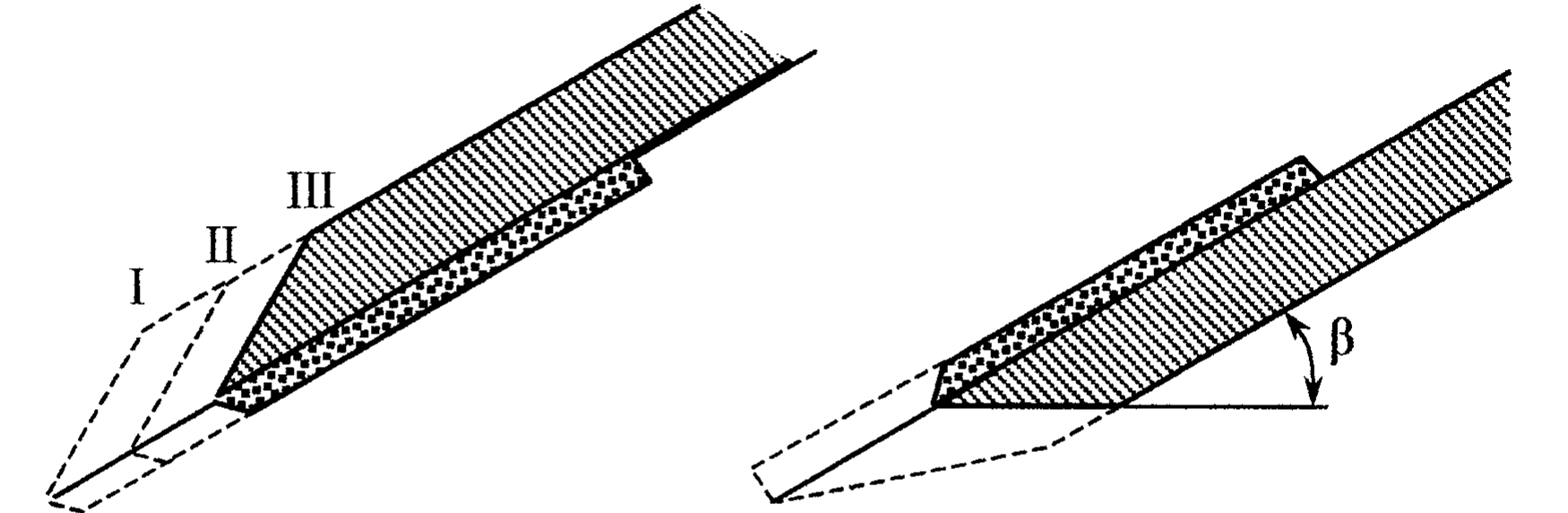

Изнашивание самозатачиваемых лезвий. Предотвращение преждевременного затупления режущих кромок возможно при использовании принципа самозатачивания, запатентованного в СССР в 1927 году. Его сущность заключается в избирательном изнашивании неоднородного по сечению лезвия, при котором сохраняется необходимая форма режущей части. Для реализации принципа самозатачивании I рода упрочняется задняя поверхность лезвия (рис. 5.а)., II рода — передняя (рис. 5, б). При самозатачивании П рода в лучшем случае может быть получена задняя фаска, параллельная дну борозды. Самозатачивание в ограниченной степени достигается лишь при работе на песчаных и супесчаных почвах при влажности более 10%. (Рис. 5, б). Поэтому в дальнейшем самозатачивание II рода рассматриваться не будет.

Рис. 5. Схема реализации принципа самозатачивания

а) — самозатачивание I рода; б) — П рода

Согласно теории самозатачивании I рода соотношение интенсивностей изнашивания Jo основного металла (несущего слоя) и упрочненного слоя двухслойного самозатачивающегося лезвия JT остается постоянным.

JО / JТ = Kj > 1

(1)

Если величина Kj будет иметь оптимальное значение Kj*, то контур режущей кромки останется неизменным (сечения I — Ш на рис. 4, а).

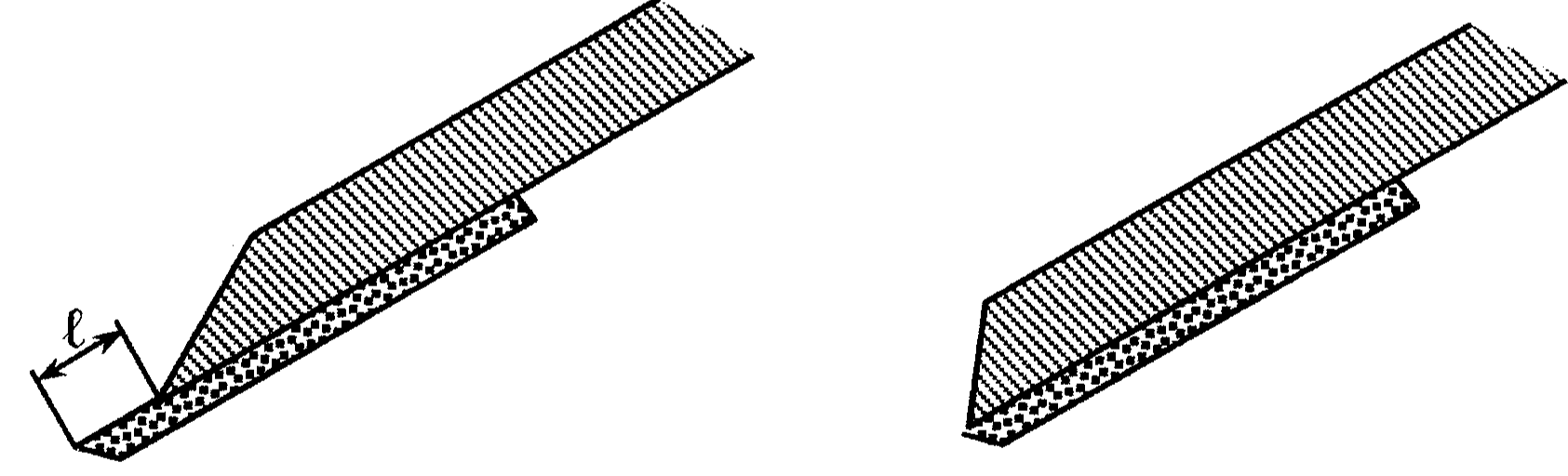

При Kj > Kj* наступает пере затачивание лезвия с опережающим изнашиванием несущего слоя и высокой вероятностью обламывания оголенного участка упрочняющего слоя длиной I (рис. 6.а).

Если KJ < KJ*, то наступает быстрое затупление лезвия (рис. 6. б) с последующей выбраковкой, несмотря на значительный объем оставшегося неиношенкпым упрочняющего слоя.

а) б)

Рис. 6. Отклонения от оптимальной формы лезвия

а) — перезатачивание при Kj > Kj*; 6) — затупление при Kj < Kj*

Получение оптимальных значений Kj возможно путем соответствующего выбора износостойкого металла. В первом приближении рекомендуется со- блюдение условия

HVТ / HVo = KHV = (3÷5)

(2)

где HVТ и HVo — твердость по Виккерсу соответственно у твердого слоя и основного металла.

Однако твердость не является однозначным критерием износостойкости металлов. При ужесточении условий абразивного изнашивания (переход от многократного пластического деформирования к микрорезанию, повышение контактных нагрузок и степени закрепленности абразивных частиц, возрастание степени динамичности нагружения) происходит сближение интенсивностей изнашивания различных металлов, а также инверсия в ряду износостойкости сплавов.

Для одних и тех же почв значения К; могут изменяться в широких пределах за счет изменения влажности, плотности и т.п., что нарушает нормальное течение процесса самозатачивания. На практике нормальное самозатачивание для конкретного материала, используемого для упрочнения режущих органов почвообрабатывающих машин, наблюдается только в узком интервале изменения свойств почв. С учетом вышесказанного был сделан вывод о необходимости расширения диапазона применимости принципа самозатачивания для более широкого класса почв с изменяющимися свойствами. Возможны следующие пути решения этой задачи:

- Увеличение прочности твердого сплава на изгиб. В этом случае вполне допускается наличие некоторого обнажения твердого сплава I (рис. 5, б) и расширяется допустимый предел изменения К; в большую сторону. Опасность перезатачивания уменьшается.

- Увеличение износостойкости основного металла. В этом случае KJ и, следовательно, опасность перезатачивания уменьшается. Попутно увеличивается износостойкость лезвия в целом.

- Использование для упрочняющих покрытий сплавов, способных упрочнятся при ужесточении условий абразивного изнашивания. В этом случае представляется возможным предотвратить затупление за счет сдерживания падения величины KJ, имеющем место при уменьшении влажности и увеличении связности почвы.

Выводы

- Основным показанием к выбраковке широкого класса монометаллических режущих элементов почвообрабатывающих машин является преждевременное затупление лезвия, наступление которого ускоряется с возрастанием связности почвы и увеличением содержания физической глины. Увеличение твердости металла не изменяет картины процесса нарастания степени затупления.

- Упрочнение одной из рабочих поверхностей лезвия тонким слоем твердого сплава теоретически позволяет получить эффект самозатачивания, заключающегося в избирательном изнашивании неоднородного по сечению лезвия, при котором сохраняется требуемая степень остроты режущей части.

- На практике нормальное самозатачивание наблюдается только в узком интервале изменения свойств почв. При уменьшении давления на переднюю грань наблюдается перезатачивание лезвия с обламыванием твердых участков, при увеличении — затупление режущей кромки. Возникает необходимость расширения диапазона применимости принципа самозатачивания для более широкого класса почв с изменяющимся свойствами.

Библиографический список

1. Агафонов А. О. Восстановление и упрочнение деталей сельскохозяйственной техники электроконтатктной приваркой твердосплавных покрытий. /Автореф. дис. канд. тех. наук. Балашиха, 1990. - 22 с.2. Андреев А.А., Апатенко А.С., Гусев С.С. Ресурсосбережение в АПК при эксплуатации автотракторной техники. / В сборнике: Чтения академика В. Н. Болтинского. 2022. С. 157-163.

3. Гусев С.С. Физико-химическая очистка отработанных минеральных масел с помощью полимерных материалов. / Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. 2006. № 6. С. 4.

4. Новиков А.А., Михальченкова М.А., Рыжик В.Н. Влияние наплавки заглубляющей части восстановленных лемехов на их работоспособность. / Труды ГОСНИТИ. 2017. Т. 126. С. 189-192.

5. Карапетян М.А., Мочунова Н.А., Выбрик Е.И. Деформационные и прочностные свойства почв. / Вестник международной общественной академии экологической безопасности и природопользования (см. в книгах). 2009. № 7 (14). С. 116-119.

6. Гусев С.С. Восстановление качества отработанных нефтяных масел с помощью ПГС-полимеров на сельскохозяйственных предприятиях. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина. Москва, 2006.

7. Карапетян М.А., Шипанцов A.M. От предпосадочной подготовки почвы

зависит производительность картофелеуборочного комбайна и качество уборки клубней. / Картофель и овощи. 2012. № 4. С. 7.

8. Карапетян М.А., Пряхин В.Н. Совершенствование технологий и управление технологическими процессами сельскохозяйственного производства. / Учебное пособие. Изд: Компания Спутник+. Москва. 2005. С. 161.

9. Тойгамбаев С.К., Ногай А.С., Нукешев С.О. Проводимость почвенного слоя в Акмолинской области. / Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина". 2008. № 1 (26). С. 86-89.

10. Тойгамбаев С.К. Совершенствование моечной машины ОМ–21614. / Тех-ника и технология. 2013. № 3. С. 15-188.

11. Шмонин В.А., Теловов Н.К., Тойгамбаев С.К. Комбинированное орудие для глубокого рыхления почвы с внесением удобрений. / Патент на изобретение RU 2500092 C1, 10.12.2013. Заявка № 2012126854/13 от 27.06.2012.

12. Теловов Н.К., Тойгамбаев С.К. Обработка почвы нечерноземных земель РФ глубокорыхлителем - удобрителем для увеличения производства сельскохозяйственных культур. / Агропродовольственная экономика. 2019. № 10. С. 7-16.

13. Тойгамбаев С.К., Евграфов В.А. Исследования по оптимизации и эффективности использования машинно-тракторного парка предприятия. / Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2016. № 5. С. 28-33.

14. Тойгамбаев С.К., Апатенко А.С. Обработка результатов информации по надежности транспортных и технологических машин методом математической статистики. / Методическое указание. Изд. «Мегаполис» Москва, 2020. С. 25.е указание. Изд. «Мегаполис» Москва, 2020. С. 25.

15. Niyazbekova S., Troyanskaya M., Toygambayev S., Rozhkov V., Zhukov A., Aksenova E., Ivanova O. Nstruments for financing and investing the "green" economy in the country's environmental projects. / В сборнике: E3S Web of Conferences. 22. Сер. "22nd International Scientific Conference on Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies, Emmft 2020" 2021. С.10054.